Pachypodium inopinatum の生育記録です。

パキポディウム イノピナツム について

発見された当初(1996)は『Pachypodium inopinatum』と名付けられましたが、その後の調査により『Pachypodium rosulatum var. inopinatum 』と呼ばれることもあります。*1遺伝的な系統分類でいうと、P. densiflorum や P. brevicaule ssp. leucoxanthum と近いようです。

特徴

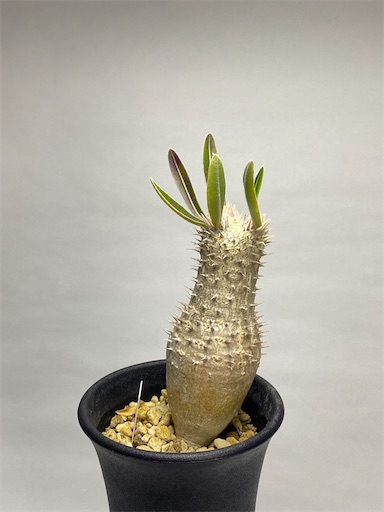

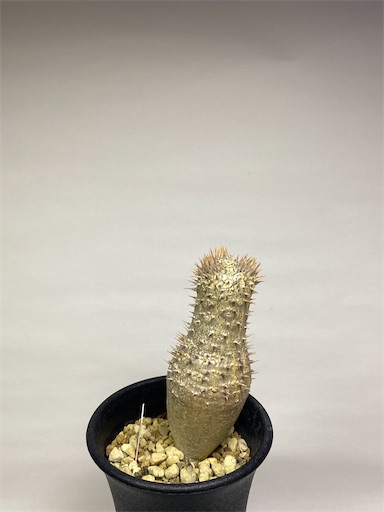

幹の色は白っぽいです。実際、写真左のマカイエンセよりも白く見えます。

パキポディウム属は歯の付け根にトゲが密集するものが多いですが、イノピナツムは他の種に比べトゲが小さく、短いです。

葉はかなり細めの楕円形で、上に向かってつけます。

白い花を咲かせるそうですが、私のイノピナツムはまだ咲かせたことがありません。早く見てみたいものです。

自生地

イノピナツムの自生地はツァラタナナ地区 (Tsaratanana District) に限定されており(マップの赤い部分)、中でもテロミタ (Telomita) という地(マップの緑のピン)の近くに多いようです。

inopinatum is restricted localities near Tsaratanana.

出典:Rapanarivo, S.H.J.V., Lavranos, J.J., Leeuwenberg, A.J.M. and Roosli, W. 1999. Pachypodium (Apocynaceae) Taxonomy, habitats and cultivation. A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield. ---p.2

イノピナツムは標高 1000 ~ 1900 m にのみ自生することが知られており、1450 m 辺りに生息していることが報告されています。

inopinatum has been reported at altitudesof about 1450m.

dwarf plants (P. brevicaule) and shrubs (such as P.eburneum and P.inopinatum) are only known from areas above 1000 and up to 1900 m.

出典:Rapanarivo, S.H.J.V., Lavranos, J.J., Leeuwenberg, A.J.M. and Roosli, W. 1999. Pachypodium (Apocynaceae) Taxonomy, habitats and cultivation. A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield. ---p.93,97

自生地周辺の環境について。

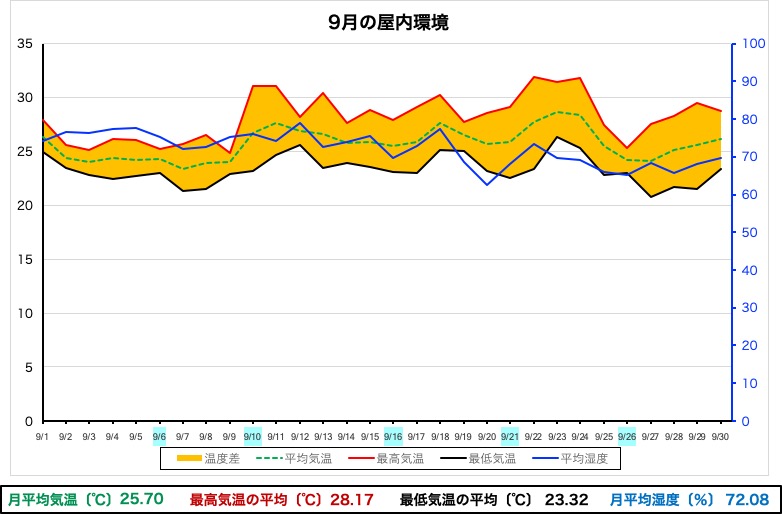

気象庁に掲載されているデータのうち、「アンタナナリボ」のデータを載せます。Telomita とそこまで近くはないのですが、計測地点が、標高 1279 m と比較的高いので参考になるかなと思います。

参考:気象庁

標高が 1000 m を超えているので、平均気温は暖かい時期でも 25 ℃ 以下です。

また、降水量が 350 mm を超えている月もあり、思っているより降りますね。(ちなみに、2020年 - 千葉の7月降水量は約 400 mm です。)

Pachypodium 属の生育方針

BBYが考えるパキポディウム系の生育方針は

- 高光量で生育する

パキポディウムをぷっくり太らせるには第3弾:〜光強度は高い方が良さそう〜 - BBYの観葉植物 Discussion Note

- 風を当てて、幹の肥大を目指す

パキポディウムをぷっくり太らせるには 第2弾:接触刺激 〜ユガッタゴールデンタッチ〜 - BBYの観葉植物 Discussion Note

- 長日条件で生育する

- 肥料はなるべく与えない

枝分かれを減らすには~腹に括った”1本の枝”にゃ敵わねぇこともある…~ - BBYの観葉植物 Discussion Note

です。上の2つは幹を太くするための方針。 下の2つは基部の枝分かれを防ぐための方針です。

お迎え時〜2月末までの生育記録

2020年8月9日に、千葉県の大手ナーセリーから実生苗を購入しました。

左:パキポディウム イノピナツム 右:パキポディウム マカイエンセ

小さくて可愛いですね。

お迎えした2020年8月から2021年2月までは、細かい記録を取っていないので、ダイジェストでお送りします。

21年3月~22年6月末までの生育記録

2021年3月から、定点撮影をして1月ごとの様子を撮影しました。気温、湿度も記録を取り、成長度合いと環境の相関があるかを調べられるようにしました。

成長まとめと幹の肥大率

21年3月 ~ 22年3月 の一年間、ずーっと室内で LED を当てて育てました。22年3月中旬から屋外で管理しています。

2020年11月ごろに落葉して、2021年 3月中旬に目覚めたと思います。(詳細な記録がなくてすいません。)3月末時点では葉がある程度成長していますからね。

3月以降たくさん葉を生やしています。休眠のスイッチが入ったと思われるのは2021年11月で、3月中旬(19日)に完全に落葉しました。

さて、気になる幹肥大率。赤い線の長さを測定し、どのくらい太ったかを調べました。

3 ~ 5月は葉を生やすのにエネルギーを使っているのか、幹の肥大は見られません。

葉が出揃い始めた6月から幹の肥大が始まっています。そして、完全に落葉した2022年2月までは、肥大が続きました。

結局、2021年3月 → 2022年6月 の幹肥大率は 1.27 倍でした。

イノピナツムの成長に関して、以下のようなパターンが考えられます。

- イノピナツムの成長が遅い

- 我が家の環境がイノピナツムと合っていない

- 他のパキポディウムの成長が早い

などなど。まだ確実なことは言えませんが、だからこそ妄想が捗りますね ♫

3月末

4月末

5月末

6月末

7月末

8月末

9月末

10月末

11月末

12月末

2022年1月末

2月末

3月末

4月末

5月末

6月末

ちなみに、7月に目覚めました。

参考

【論文】

Phylogeny of the plant genus Pachypodium(Apocynaceae) (Dylan O. Burge et al., 2013)

Rapanarivo, S.H.J.V., Lavranos, J.J., Leeuwenberg, A.J.M. and Roosli, W. 1999. Pachypodium (Apocynaceae) Taxonomy, habitats and cultivation. A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield.

*1:Rapanarivo, S.H.J.V., Lavranos, J.J., Leeuwenberg, A.J.M. and Roosli, W. 1999. Pachypodium (Apocynaceae) Taxonomy, habitats and cultivation. A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield. ---p.42