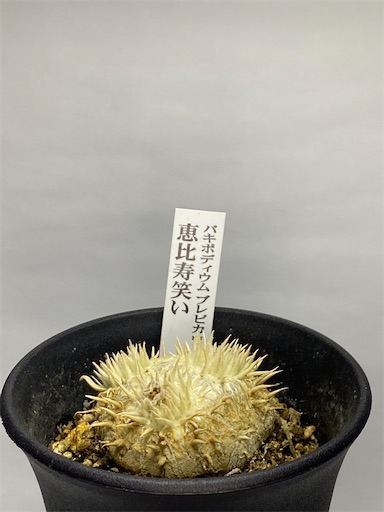

Pachypodium brevicaule (パキポディウム ブレビカウレ:恵比寿笑い)の生育記録です。

パキポディウム ブレビカウレ(恵比寿笑い) について

特徴

幹は極端に短く、縦よりも横幅が長いです。成株はショウガのようなカタチをしています。

葉の付け根に棘が密集するのが恵比寿笑いの特徴の1つだそうです。他のパキポディウムも同じような気がしますが。^^;

葉には光沢があまりなく、代わりに産毛のようなものが生えています。

黄色い合弁花を咲かせます。花弁の末端は5つに分かれます。

遺伝的な系統分類では、P. densiflorum や P. brevicaule ssp. leucoxanthum と近いようで、自生地でも P. densiflorum と一緒に生えていることが多いみたいです。

自生地

恵比寿笑いの自生地については、参考論文内でいくつか記述されていました。

それによると、アンタナナリボ(下地図 ピンクのピン)付近〜アンバトフィナンドラアナ(下地図 黒のピン)辺りで、特に Itremo (下地図 緑のピン)周辺に多い*1ようです。

P. brevicaule is known from near Antananarivo in the north to Ambatofinandrahana in the south.

出典:Rapanarivo, S.H.J.V., Lavranos, J.J., Leeuwenberg, A.J.M. and Roosli, W. 1999. Pachypodium (Apocynaceae) Taxonomy, habitats and cultivation. A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield. ---p.2

自生地の岩石の隙間で生きており、きつめの酸性土壌でも適応できるみたいです。標高は 1300 m ~ 1900 m の間だそう。

P.brevicaule grows in crevices between outcrops of quartzite.It is strictly adapted to acid soil with pH varying from 3.5 to 4.5. ---- P.brevicaule is found at high altitudes between 1300 to 1900 m.

(恵比寿笑いは珪岩の露頭の間の隙間に生育します。pH 3.5 ~ 4.5 の酸性土壌に厳密に適応しています。 標高 1300 ~ 1900m の高地に生息しています。)

出典:Rapanarivo, S.H.J.V., Lavranos, J.J., Leeuwenberg, A.J.M. and Roosli, W. 1999. Pachypodium (Apocynaceae) Taxonomy, habitats and cultivation. A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield. ---p.92

自生地周辺の気温・降水量について。

気象庁に掲載されているデータのうち、「アンタナナリボ」のデータを載せます。恵比寿笑いが多く生息する Itremo とそこまで近くはないのですが、計測地点が、標高 1279 m と比較的高いので参考になるかなと思います。

参考:気象庁

標高が 1000 m を超えているので、平均気温は暖かい時期でも 25 ℃ 以下です。

また、降水量が 350 mm を超えている月もあり、思っているより降りますね。(ちなみに、2020年 - 千葉の7月降水量は約 400 mm です。)

Pachypodium 属の生育方針

BBYが考えるパキポディウム系の生育方針は

- 高光量で生育する

パキポディウムをぷっくり太らせるには第3弾:〜光強度は高い方が良さそう〜 - BBYの観葉植物 Discussion Note

- 風を当てて、幹の肥大を目指す

パキポディウムをぷっくり太らせるには 第2弾:接触刺激 〜ユガッタゴールデンタッチ〜 - BBYの観葉植物 Discussion Note

- 長日条件で生育する

- 肥料はなるべく与えない

枝分かれを減らすには~腹に括った”1本の枝”にゃ敵わねぇこともある…~ - BBYの観葉植物 Discussion Note

です。上の2つは幹を太くするための方針。 下の2つは基部の枝分かれを防ぐための方針です。

お迎え時〜2月末までの生育記録

2020年7月ごろにホームセンターからお迎えしました。最近のホームセンターはすごいですね。おそらく実生苗です。ショウガ状の見た目は我が家の植物コレクションの中でもいいアクセントになってくれると思い、お迎え。

お迎えした2020年8月から2021年2月までは、細かい記録を取っていないので、ダイジェストでお送りします。

21年3月~22年6月末までの生育記録

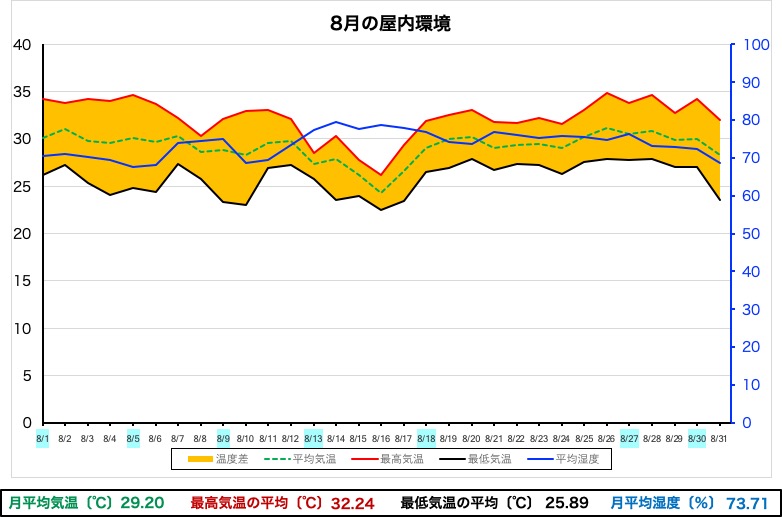

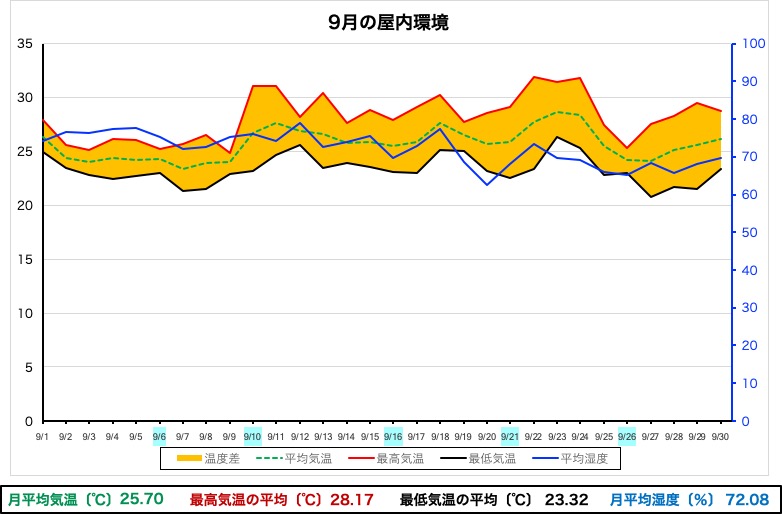

2021年3月から、定点撮影をして1月ごとの様子を撮影しました。気温、湿度も記録を取り、成長度合いと環境の相関があるかを調べられるようにしました。

成長まとめと幹の肥大率

生育環境をまとめるとこんな感じでした。

21年3月 ~ 11月は、室内で LED を当てて生育。

11月末に完全落葉したので、低温にさらす意味で外管理に。

さらに寒くなってきた12月から室内で放置。

22年2月下旬から屋外で管理。

※屋外管理の際、雨が続くときなどは室内(植物棚 or 無LED & 無加温)に入れて管理しました。

各月の様子は以下の感じでした。

2021年3月末時点でしっかり葉をつけています。室内管理の妙ですね。そのまま室内でLEDの光をしっかり当てて管理していました。休眠のスイッチが入ったと思われるのは2021年9月。10月末には完全に落葉しました。

12月〜2月は低温に晒し、その甲斐あったか、2022年3月末に目覚めました。

さて、気になる幹肥大率。赤い線の長さを測定し、どのくらい太ったかを調べました。

3月時点で多くの葉をつけていたので、ガンガン幹が肥大しています。

8月あたりから肥大は緩やかになり、完全に落葉した10月から目覚める4月までは肥大は見られません。

結局、2021年3月 → 2022年6月 の幹肥大率は 1.67 倍でした。

個人的にはかなり成長したと思います。

3月末

4月末

5月末

6月末

7月末

8月末

9月末

10月末

11月末

12月末

2022年1月末

2月末

3月末

4月末

5月末

6月末

参考

【論文】

- Phylogeny of the plant genus Pachypodium(Apocynaceae) (Dylan O. Burge et al., 2013)

- Rapanarivo, S.H.J.V., Lavranos, J.J., Leeuwenberg, A.J.M. and Roosli, W. 1999. Pachypodium (Apocynaceae) Taxonomy, habitats and cultivation. A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield.

*1:Rapanarivo, S.H.J.V., Lavranos, J.J., Leeuwenberg, A.J.M. and Roosli, W. 1999. Pachypodium (Apocynaceae) Taxonomy, habitats and cultivation. A.A.Balkema, Rotterdam/Brookfield. ---p.106,107