Pachypodium rosulatum subsp. gracilius の生育記録です。

- Pachypodium rosulatum subsp. gracilius について

- Pachypodium 属の生育方針

- お迎え当時の姿

- お迎え時〜2月末までの生育記録

- 21年3月~22年6月までで気になったこと

- 21年3月~22年6月末までの生育記録

- 参考

Pachypodium rosulatum subsp. gracilius について

キョウチクトウ科パキポディウム属の植物です。パキポディウムの中で最も有名な種の一つでしょう。正式な学名は Pachypodium rosulatum subsp. gracilius であり、パキポディウム ロスラーツム の亜種ということになります。 遺伝的な系統分類でいうと、gracilius は cactipes や makayense と近縁のようです。Pachypodium rosulatum ssp. rosulatum とは少しだけ遠縁みたいですね。

この論文には、それぞれの種の採取場所も記載されており、gracilius はマダガスカル島の南側に自生していることがわかります。

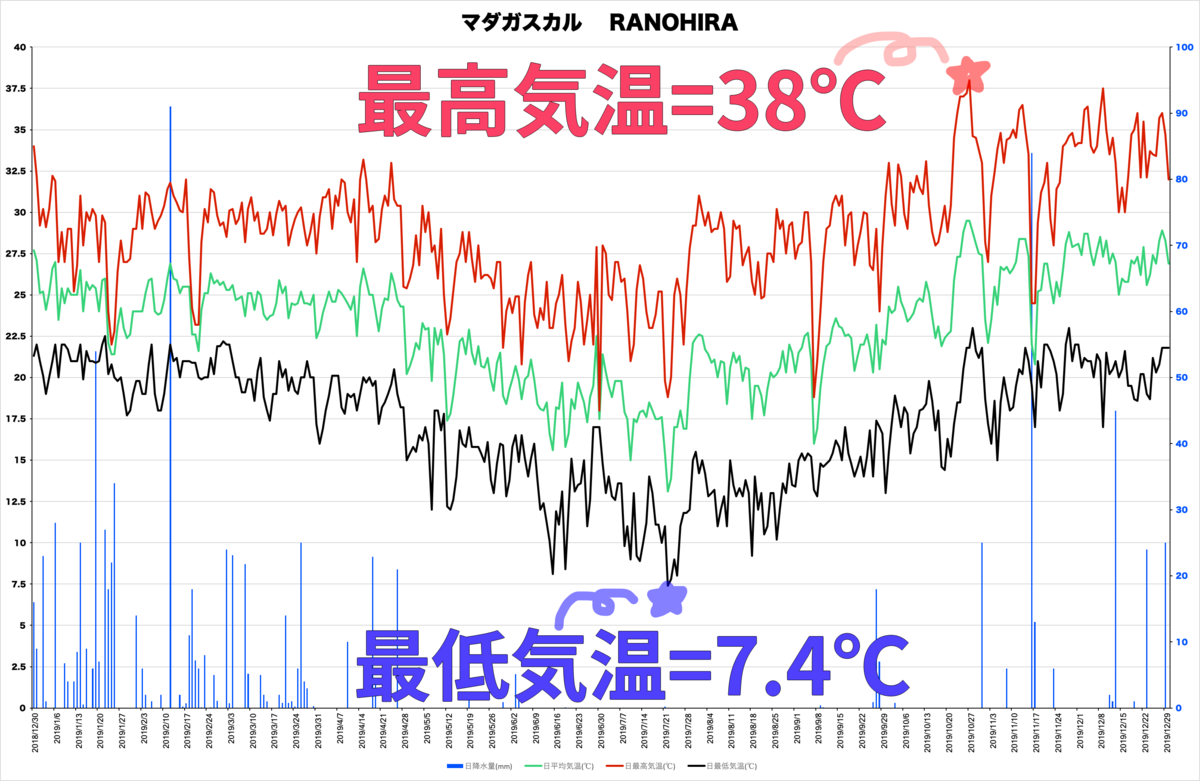

気象データとして、マダガスカル南部「RANOHIRA」のデータが参考になりそうです。

Pachypodium 属の生育方針

BBYが考えるパキポディウム系の生育方針は

- 高光量で生育する

パキポディウムをぷっくり太らせるには第3弾:〜光強度は高い方が良さそう〜 - BBYの観葉植物 Discussion Note

- 風を当てて、幹の肥大を目指す

パキポディウムをぷっくり太らせるには 第2弾:接触刺激 〜ユガッタゴールデンタッチ〜 - BBYの観葉植物 Discussion Note

- 長日条件で生育する

- 肥料はなるべく与えない

枝分かれを減らすには~腹に括った”1本の枝”にゃ敵わねぇこともある…~ - BBYの観葉植物 Discussion Note

です。上の2つは幹を太くするための方針。 下の2つは基部の枝分かれを防ぐための方針です。我が家のグラキリスは特に基部の枝分かれが多く、これ以上枝分かれをしないように気をつけて生育しています。

お迎え当時の姿

2020年5月30日に、千葉県の大手ナーセリーにて実生苗を購入しました。

今見るとかなりひょろ長く、ぷっくりとした本来の姿からは程遠いです。

でも、グラキリスを入手できるだけでとても嬉しかったので、当時は「これからかっこいい姿に育てていくんだい!」と息巻いていました。

お迎え時〜2月末までの生育記録

21年3月~22年6月までで気になったこと

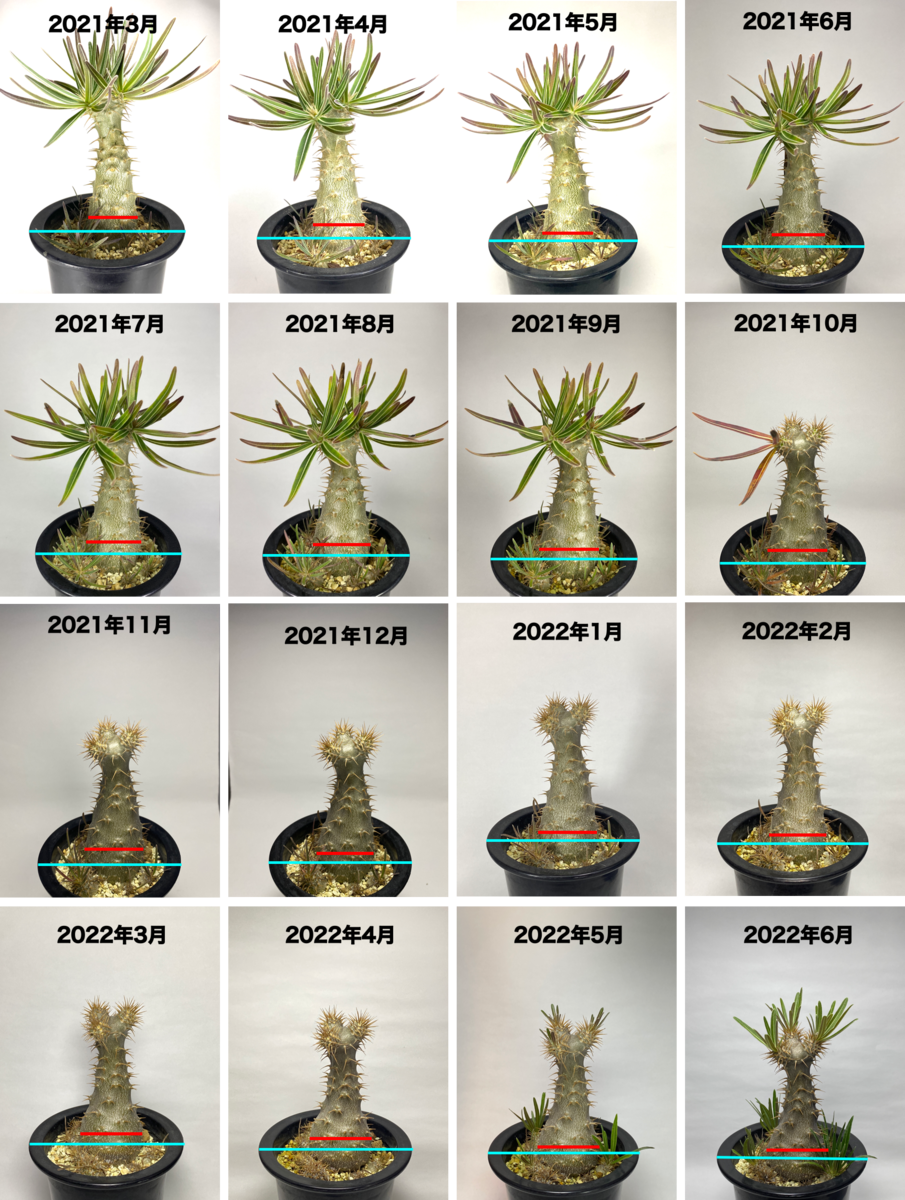

2021年3月から、定点撮影をして1月ごとの様子を撮影しました。まずは約1年間の生育をまとめてみました。

成長まとめと幹の肥大率

赤い線の長さを測定し、どのくらい太ったかを調べました。

3月〜10月までは見た目にほとんど変化がありませんでしたが、完全に落葉した10月末までは順調に幹が肥大していました。

一方、落葉した11月〜2月末までは幹が細くなってしまいました。完全に断水したからだと思われます。

そして!2月末からまた幹が太くなっています。水やりを再開したからでしょう。徐々に幹の太さは回復し、2021年 6月末には2021年10月と同じ太さになっています。

何とか休眠打破

2020年10月〜2021年10月の約一年間、休眠させずに管理していました。それが原因かは不明ですが、2021年3月以降、新しい葉が全く展開しなくなりました。葉先も赤くなり、葉からは謎の液が出る始末。

無理やり起こし続けたことで、体内時計はぐちゃぐちゃになっていそうだと思い、2021年はきちんと休眠させることにしました。さらに低温にさらしました。

bambooborny.hatenablog.com我が家は室内でも最低気温 5 ℃ くらいになります。12 〜 2月は寒い室内で日差しなど一切当てず、水も全くやりませんでした。

低温処理が功を奏したのか、2022年5月12日にやっと新葉が出てきました。

休眠中でも水やりはするべきだった

低温処理中、水を全くやらなかったのは失敗でした。

葉が展開した後も幹の凹みが治りません。

これは完全に失敗でした。休眠中も、月1回程度は土を湿らせるくらいの水やりが必要ですね。

21年3月~22年6月末までの生育記録

3月末

4月末

5月末

6月末

7月末

8月末

9月末

10月末

11月末

12月末

2022年1月末

2月末

3月末

4月末

5月末

6月末

参考

【論文】

Phylogeny of the plant genus Pachypodium(Apocynaceae) (Dylan O. Burge et al., 2013)